「顧客からの同じ質問に答えるのに追われて、本来の業務に集中できない…」そんな悩みを抱えていませんか?

DocsBotは、あなたの会社の専門知識を学習し、24時間365日、顧客対応を自動化するAIです。

この記事では、プログラミング不要で誰でも簡単に導入できるDocsBotの魅力と、コストを抑えながらビジネスを効率化する具体的な方法を解説します。

- DocsBotの基本的な仕組みとChatGPTとの専門性の違い

- 顧客対応の自動化で得られるコスト削減や業務効率化のメリット

- プログラミング不要で簡単に導入できる具体的な設定手順

- 月額プランとAPI利用料からなる料金体系の仕組みと注意点

DocsBotとは?ChatGPTとの違いで分かる専門性

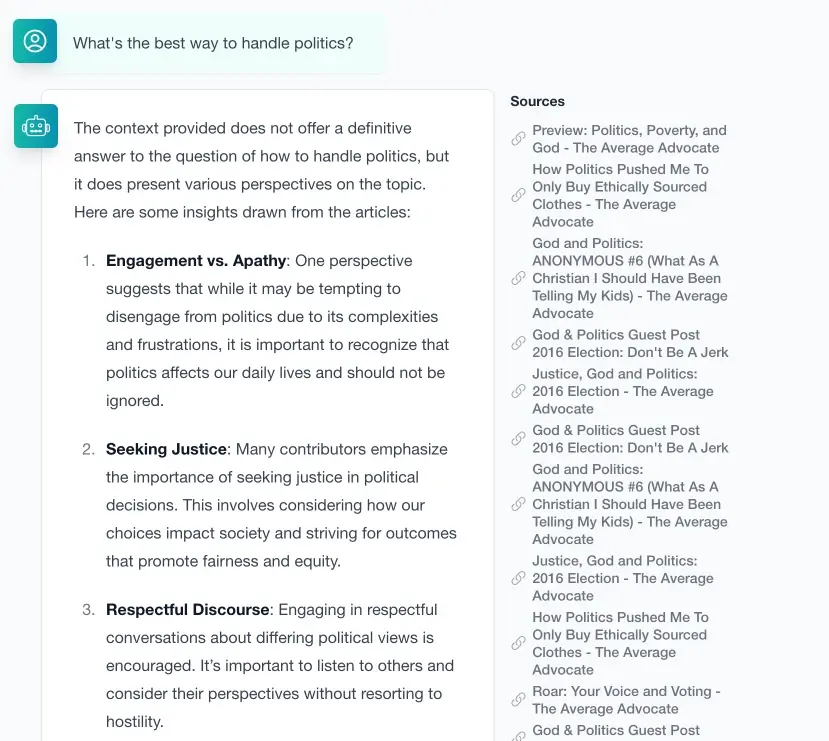

自社の情報に特化して学習し、専門的な質問に答えるのがDocsBotです。一般的な知識を持つChatGPTとの大きな違いは、その専門性にあります。あなたのビジネスの「頼れる専門スタッフ」として機能します。

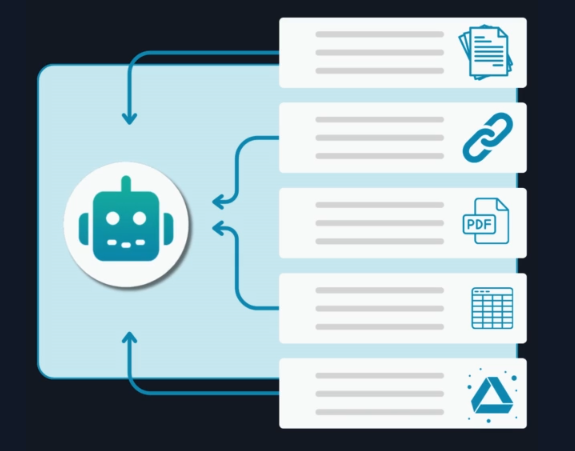

自社データで学習する特化型AIチャットボット

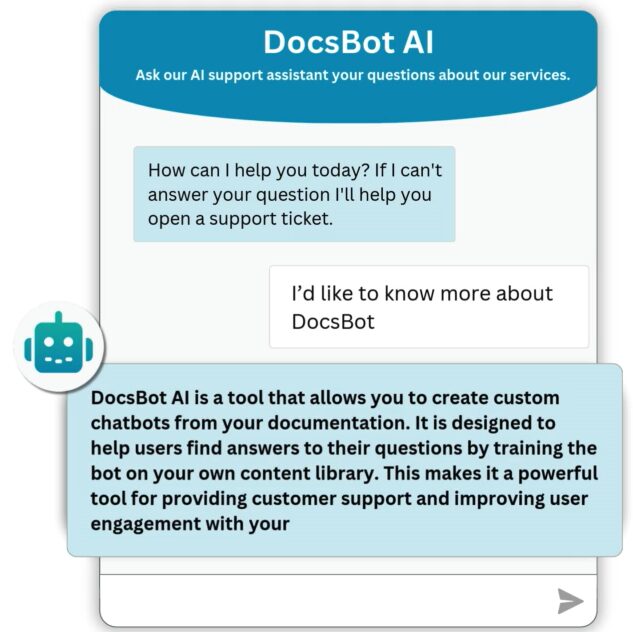

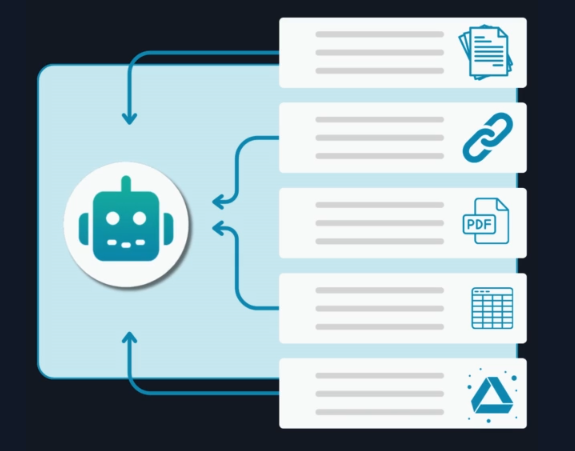

DocsBotは、あなたが提供した独自のデータだけを知識の源として学習します。例えば、自社サイトのURLや商品マニュアルのPDF、料金表のファイルなどを直接読み込ませることで、あなたのビジネスに特化した専門家AIが誕生します。これにより、一般的なAIでは答えられない、ニッチな商品仕様や社内ルールに関する質問にも、まるで従業員のように的確な回答が可能です。

編集部

編集部AIが不確かな情報を作り出す「ハルシネーション」を抑制する技術も採用されています。

この仕組みは、顧客からの信頼を維持する上で非常に重要です。DocsBotは、学習した資料に基づいて回答するため、情報の正確性が高いという特徴を持っています。そのため、安心して顧客対応を任せられます。

プログラミング不要!ノーコードで誰でも簡単導入

AI導入には専門知識が必要と思われがちですが、DocsBotはプログラミングが一切不要な「ノーコード」で設計されています。IT担当者がいないスモールビジネスの経営者でも、直感的な操作だけで自社サイトにAIチャットボットを設置できます。

サイトの雰囲気に合わせて、チャット画面の色やアイコンも自由に変更できます。

導入は驚くほど簡単です。

- 公式サイトでのアカウント登録

- 学習させたい資料のアップロード

- 発行されたコードのサイトへの貼付

この手順だけで、すぐに運用を開始できます。専門家でなくても、誰でも手軽に高機能なAIを導入できる点が、DocsBotの大きな魅力です。

DocsBotがスモールビジネスにもたらす導入メリット

DocsBotの導入は、リソースが限られたスモールビジネスに大きな価値をもたらします。顧客満足度の向上と、従業員が付加価値の高い仕事に集中できる環境を同時に実現可能です。

24時間365日の自動応答で顧客満足度を向上

人員が限られるスモールビジネスでは、営業時間外の問い合わせ対応が困難です。しかしDocsBotをサイトに設置すれば、深夜や休日でもAIが24時間365日休まず対応します。「在庫はありますか?」といった頻繁な質問に即座に回答し、顧客を待たせません。

顧客自身で問題を解決できる手助けにもなります。

この「待たせないサポート体制」は、顧客からの信頼感を高め、顧客満足度の大幅な向上につながります。いつでも稼働するAIスタッフは、顧客体験を改善する上で大きな力となるはずです。

問い合わせ対応コストを削減しコア業務に集中

顧客からの問い合わせは重要ですが、同じ内容の繰り返しが少なくありません。DocsBotは、これらの定型的な問い合わせを自動化し、サポート業務の時間と人件費を大幅に削減します。スタッフの負担が軽くなることで、これまで手が回らなかった創造的な業務に取り組む余裕が生まれます。

AIと人間で役割分担することが、生産性を高めます。

例えば、以下のような付加価値の高い仕事に集中できるようになります。

- 新商品の企画立案

- マーケティング戦略の策定

- 手厚い個別の顧客対応

このように、AIに任せられる業務を切り分けることで、事業全体の生産性を高めることが可能です。

DocsBotの基本的な使い方と設定のステップ

専門知識がなくても驚くほど簡単に行えるのがDocsBotの導入です。アカウントの作成からAIへの学習、そしてウェブサイトへの設置まで、まるで新しい従業員を迎え入れる準備のように、一つ一つの手順を具体的に解説します。

アカウント作成からAIへの情報学習まで

最初のステップは公式サイトでのアカウント登録です。メールアドレスなどでサインアップした後、管理画面でOpenAIの「APIキー」を取得し、DocsBotに設定する作業が重要となります。キーの設定が完了したら、いよいよあなたのビジネス専用のボットを作成します。

DocsBotはChatGPTの技術を裏側で利用しているため、このキーで両者を連携させる必要があります。

ボットに親しみやすい名前を付け、自社サイトのURLや商品カタログのPDFといったデータを読み込ませます。この学習データが、AIが専門的な質問に答えるための知識の源泉になるのです。

Webサイトへの埋め込みとチャット画面の調整方法

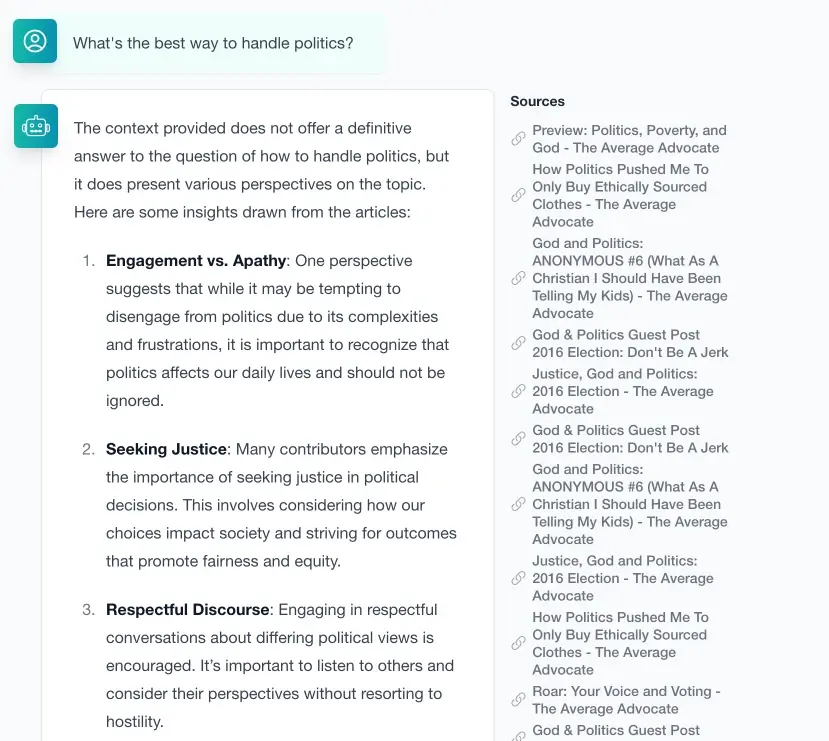

AIの学習が完了したら、いよいよウェブサイトに設置する段階です。DocsBotの管理画面には、あなたのボット専用の「埋め込みコード」が用意されています。この数行のコードをコピーして自社のウェブサイトのHTMLに貼り付けるだけで、チャット機能が表示されるようになります。

WordPressやWixといった主要なサイト作成ツールにも簡単に設置が可能です。

ただ設置するだけでなく、ブランドイメージに合わせてチャット画面を調整できるのも魅力です。

- チャットウィンドウの色の変更

- アイコンを会社のロゴへ変更

- 訪問者への歓迎メッセージ設定

これらの調整によって、訪問者に違和感を与えることなく、サイトの一部として自然に溶け込んだ体験を提供できます。

DocsBotの料金プランとAPI利用料の仕組み

DocsBotを導入する上でコストの把握は非常に重要です。料金はサービスの月額プランと、AIを動かすAPI利用料という二階建ての構造になっています。この二つの料金を理解することが、安心して運用するための第一歩です。

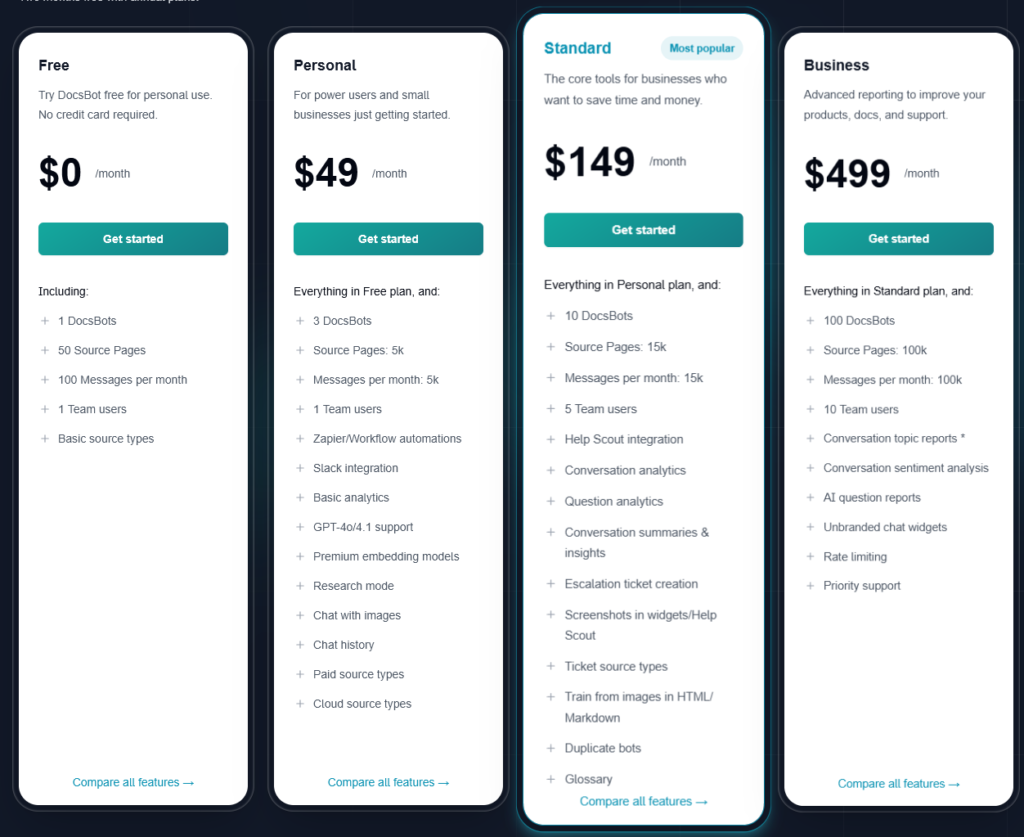

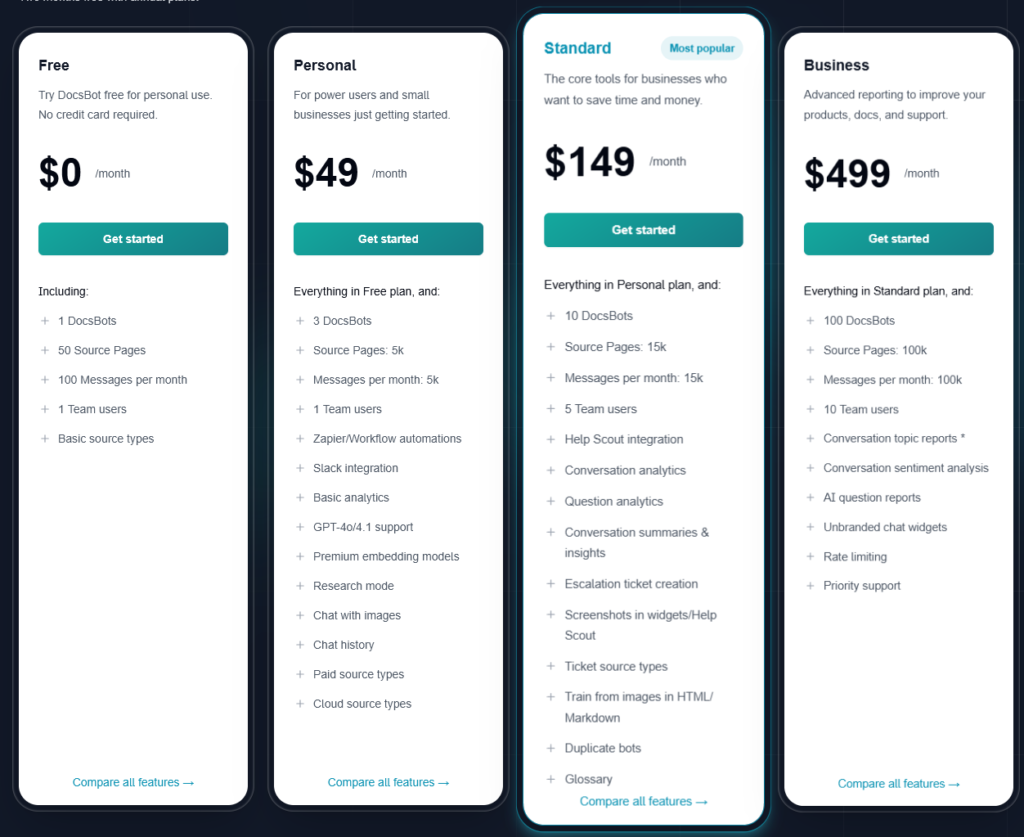

無料からビジネス向けまで!プランごとの違いを比較

DocsBotには、試用から本格的なビジネス利用まで対応する複数の料金プランがあります。まずは無料で試せる「Free」プランがあり、基本的な機能を確かめるのに最適です。ビジネスで利用するなら、月額19ドルからの「Hobby」プランや、さらに上位のプランが選択肢となります。

自社の事業規模や利用頻度に合わせて、最適なプランを選ぶことが無駄なコストを抑えます。

事業規模の拡大に合わせて、作成できるボットの数や学習させる情報量を増やせるのが特徴です。上位プランでは、より高度なAIモデルであるGPT-4を利用できるようになり、チームでの運用も可能になります。自社の目的に合ったプランを選ぶことが大切です。

知っておくべきOpenAIのAPI従量課金とは?

DocsBotのプラン料金とは別に、OpenAIの「API利用料」が発生します。これはDocsBotが利用するAI技術の利用料で、使った分だけ支払う「従量課金制」です。この料金は「トークン」という単位で計算され、ユーザーの質問とAIの回答の文字数に応じて消費されます。

予期せぬ高額請求を防ぐため、OpenAI側で月額の利用上限額を設定しておくことを強く推奨します。

特に日本語はトークン消費量が多くなる傾向があります。

- 高性能なAIモデルほど単価が高くなる

- 質問と回答の両方で料金が発生する

- 日本語は英語よりコストが高くなる傾向

この二つの料金体系を理解しておくことで、予算内で計画的にDocsBotを運用できます。

DocsBot利用時の注意点とセキュリティ対策

DocsBotを安全に運用するためには、いくつかの重要な注意点があります。AIは導入して終わりではありません。継続的なメンテナンスと、自社や顧客の大切な情報を守るためのセキュリティ意識が不可欠です。

回答精度を保つための定期的な情報メンテナンス

DocsBotは学習した情報のみを基に回答するため、学習データを常に最新の状態に保つことが極めて重要になります。例えば、商品の価格改定後に情報を更新しないと、AIは古い価格を顧客に伝え、かえって混乱を招く原因になりかねません。

AIに任せきりにせず、人の手で定期的に手入れをすることが信頼性を保ちます。

サイト情報は自動で同期できても、PDFのマニュアルなどは手動での更新が必要です。また、導入後も「この回答は分かりにくい」といったユーザーからのフィードバックを活用して、基になる文章を修正するなど継続的な改善を行うことで、AIはより頼れる存在へと育ちます。

アップロードしたデータの安全性とプライバシー保護

ビジネス情報をAIに学習させる上で、セキュリティを懸念するのは当然です。DocsBotでは、アップロードされたデータは通信中も保存時も業界標準の技術で暗号化されており、第三者が不正に盗み見ることを防ぎます。

設計段階からプライバシーを最優先する「プライバシー・バイ・デフォルト」という考え方を採用しています。

さらに、データの安全性は以下の対策によって確保されています。

- 保存時と通信中における全データの暗号化

- 不審なアクセスを検知する厳密なアクセス制御

- 高いセキュリティ基準を持つ外部サービスの利用

ただし、DocsBotが提供する堅牢な基盤に加え、利用者自身の高いセキュリティ意識も求められます。学習データに個人情報を含む場合、そのデータを適法に取り扱う責任は利用者自身にあることを忘れてはなりません。

DocsBotについてのまとめ

この記事では、スモールビジネスの顧客対応をAIで自動化するツール「DocsBot」について、その特徴や導入メリット、料金体系を詳しく解説しました。

ポイントを簡潔にまとめると以下の通りです。

- 自社サイトのURLやPDFを読み込ませるだけで専門AIが作れる

- 24時間365日の顧客対応を自動化し、コスト削減と満足度向上を実現

- 料金は月額プランと、使った分だけ払うAPI利用料の二階建て

DocsBotは、自社の情報だけを学習して専門的な質問に答えるAIチャットボットが特徴です。プログラミング不要で誰でも簡単に導入でき、24時間体制で顧客からの問い合わせに自動で対応します。

料金を抑えて利用するなら、まず無料プランで機能を試すのがおすすめです。本格導入の際は、DocsBotのプラン料金に加えてOpenAIのAPI利用料が別途かかる点を理解し、API側に利用上限額を設定しておくと安心して運用できます。

また、公式サイトではビジネスの規模に合わせた様々なプランが用意されているので、ぜひチェックしてみてください。

参照元:

コメント